在当今数字化时代,互联网已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。而域名系统(DNS)作为互联网的基础架构之一,负责将域名转换为相应的IP地址,扮演着关键的角色。然而,恶意篡改DNS的事件频频发生,给网络安全带来了巨大威胁。本文将探讨DNS被恶意篡改的危害,并提出保护DNS安全的关键措施与面临的挑战。

DNS被恶意篡改的定义与原理

DNS被恶意篡改是指黑客通过非法手段篡改DNS服务器的记录,使合法的域名解析指向恶意的IP地址或者域名。这种篡改可以通过劫持、欺骗、中间人攻击等方式实现,从而导致用户访问被篡改后的网站、邮箱、FTP等服务,使其信息泄露、文件被窃取或者遭受其他安全威胁。

DNS被恶意篡改的危害分析

DNS被恶意篡改的危害包括但不限于:1)用户信息泄露:用户输入个人敏感信息时,被篡改的DNS可将其发送至黑客服务器,造成个人信息泄露。2)欺诈与钓鱼攻击:通过篡改银行、电商等网站的DNS记录,骗取用户输入账号密码等信息。3)劫持与中间人攻击:黑客可劫持用户的网络连接,监控或篡改数据传输,窃取用户隐私等。

政治和社会稳定的威胁

DNS被恶意篡改对政治和社会稳定带来巨大威胁。黑客可以通过篡改机构、新闻媒体等的DNS记录来传播虚假信息,破坏社会公信力。而机构或关键基础设施的DNS遭到篡改,则可能导致无法正常运行,严重影响公共服务。

经济和商业利益的损失

企业的DNS被恶意篡改将直接导致经济和商业利益的损失。黑客可以通过篡改电子商务网站的DNS记录,重定向交易流量至恶意服务器,从而窃取用户支付信息、盗取商业机密等。此外,DNS被篡改还会导致品牌声誉受损,客户流失等不良后果。

保护DNS安全的关键措施

为了保护DNS的安全,有以下关键措施:1)部署防火墙和入侵检测系统:防火墙和入侵检测系统可以及时发现异常流量和攻击行为,并阻止恶意篡改尝试。2)使用DNSSEC技术:DNSSEC能够对DNS记录进行数字签名,确保其完整性和真实性。3)多级认证与访问控制:对DNS服务器进行多级认证,并限制仅有必要的访问权限。

域名注册商和DNS服务商的责任

域名注册商和DNS服务商作为提供DNS服务的关键角色,应承担起更大的责任。他们应加强监管和安全审核,确保其服务器和系统的安全性。同时,注册商和服务商还应加强培训,提高员工的安全意识,并与其他组织共同合作,共同应对恶意篡改的威胁。

全球合作与信息共享的重要性

DNS被恶意篡改是全球性的威胁,需要各国、组织和企业共同努力。全球合作与信息共享是保护DNS安全的重要手段之一。各国和组织应建立信息交流机制,及时分享恶意攻击的情报和防御策略,共同应对恶意篡改行为。

教育与宣传的重要性

提高公众对DNS被恶意篡改的认识,培养用户的网络安全意识至关重要。、组织和企业应加大对网络安全的宣传力度,开展相关教育活动,提供实用的防范措施和技术指导。

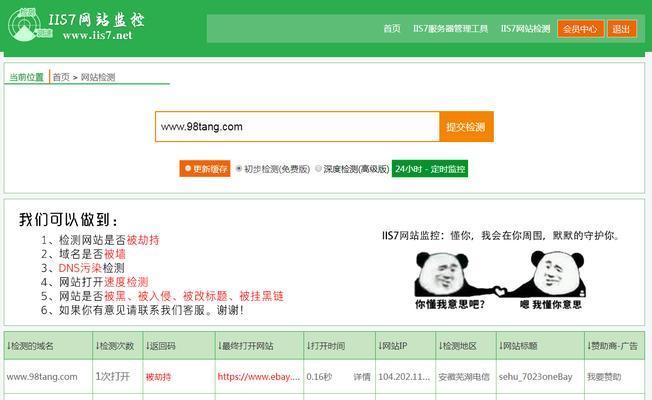

监测和响应机制的建立

建立有效的监测和响应机制对于快速发现和应对恶意篡改事件至关重要。通过使用网络流量分析、入侵检测系统和安全事件响应平台等技术手段,及时发现和隔离恶意篡改行为,最大程度减少损失。

DNS被恶意篡改的隐蔽性和复杂性

恶意篡改DNS的技术手段日益复杂和隐蔽,使得检测和防御变得更加困难。黑客利用高级技术手段,如域前置、域内劫持等手段,使得篡改行为更加难以被察觉。保护DNS安全需要持续不断的技术创新和加强国际合作。

云计算对DNS安全的影响

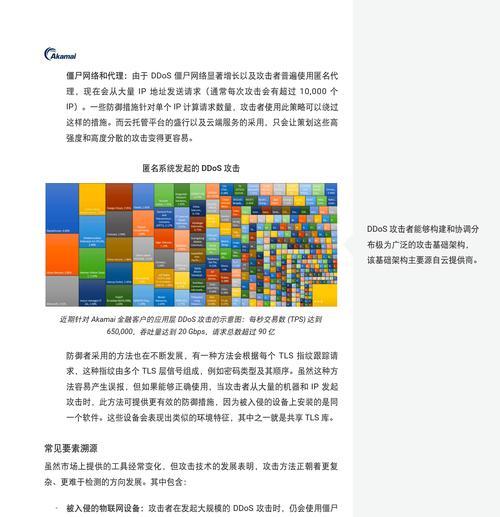

云计算的普及和应用给DNS安全带来了新的挑战。云服务商提供的DNS解析服务往往规模庞大且分布广泛,容易成为攻击目标。云服务商应加强对DNS的安全保护,包括密钥管理、流量监测和防御机制的部署等。

人工智能在DNS安全中的应用

人工智能技术在DNS安全中的应用可以提高恶意篡改事件的识别准确性和响应速度。通过机器学习和数据挖掘技术,可以自动分析大量网络流量数据,发现异常行为和恶意篡改行为,并及时采取相应的防御措施。

法律法规和行业标准的完善

为了更好地保护DNS安全,各国应制定相关法律法规,明确对DNS被恶意篡改行为的处罚和追究责任。同时,行业组织也应制定统一的安全标准和最佳实践,引导企业和组织加强对DNS安全的保护。

应对DNS被恶意篡改的挑战

保护DNS安全面临着技术、法律、政策、合作等多方面的挑战。黑客的技术不断发展,法律和政策的制定与执行也存在困难。同时,国际合作和信息共享的问题也需解决,才能更好地保护DNS安全。

DNS被恶意篡改给个人、企业、和社会带来了巨大的风险和损失。为了保护DNS安全,需要加强技术创新、完善法律法规、加强国际合作以及加强公众教育等方面的努力。只有全方位、多层次的综合防御措施,才能有效应对DNS被恶意篡改带来的威胁。